Pourquoi réfléchir à la famille ? Parce que le sujet est universel et nous concerne tous, parce qu’elle est un besoin fondamental de l’être humain (et pas seulement de lui) dès sa naissance. Nous avons donc tous une histoire familiale, et même si nous sommes actuellement ermites, et si nous avons construit une famille complètement différente de celle dont nous sommes issus, nous ne pouvons pas faire autrement que de venir d’une famille ou de son manque. Comme on sait que la vie entière se forme dans les plus jeunes années, nous sommes inévitablement le produit de nos familles, qu’on le veuille ou non. Réfléchir à la famille, c’est donc réfléchir aussi à notre individualité et à nos relations humaines, à notre liberté et nos emprisonnements. Depuis quelques décennies, il n’y a plus de version unique de la famille et on assiste à une évolution, voire une révolution de la famille au plan social, philosophique et même biologique. Toutefois, nous ne pouvons pas faire l’économie de l’attention au modèle qui a dominé depuis des milliers d’années n’a pas disparu, il est toujours là : le modèle patriarcal. Alors qu’était-ce qu’une famille patriarcale ? La rétrospective sera douloureuse mais prendre la mesure de ce que nous avons construit nous permettra de mieux faire autrement, de nous ouvrir à une vision nouvelle et différente propice au bonheur de tous. Que se passe-t-il donc au sein d’une famille en général? Est-il possible d’entrevoir encore une autre notion de cette famille ?

Commençons par le dictionnaire. La définition la plus simple de la cellule de base est celle-ci : un père, une mère et un enfant. Jusqu’à l’enfant, il y a un couple. C’est l’enfant qui transforme le couple en famille. En attendant, les époux ont pour familles celles dont ils sont issus: parents, fratries, « pièces rapportées », comme on disait jadis, cousins et toutes ramifications sous forme de neveux et nièces. La famille est selon un vieux Larousse, une association de personnes habituées à vivre ensemble, unies par des liens d’alliance et de sang. La proximité des membres d’une famille est censée représenter une unité comme l’indique ce terme même de membre, qu’on emploie d’abord pour l’unité d’un corps physique. C’est cette proximité qui explique par exemple le sens des mots ‘familiarité’ et ‘familier’ (comportement ou langage qu’on ne peut s’autoriser qu’avec des proches) ou le verbe ‘se familiariser’. Les dictionnaires se limitent là.

C’est l’enfant qui transforme le couple en famille. En attendant, les époux ont pour familles celles dont ils sont issus: parents, fratries, « pièces rapportées », comme on disait jadis, cousins et toutes ramifications sous forme de neveux et nièces. La famille est selon un vieux Larousse, une association de personnes habituées à vivre ensemble, unies par des liens d’alliance et de sang. La proximité des membres d’une famille est censée représenter une unité comme l’indique ce terme même de membre, qu’on emploie d’abord pour l’unité d’un corps physique. C’est cette proximité qui explique par exemple le sens des mots ‘familiarité’ et ‘familier’ (comportement ou langage qu’on ne peut s’autoriser qu’avec des proches) ou le verbe ‘se familiariser’. Les dictionnaires se limitent là.

Mais l’étymologie latine complète un peu différemment le sens du mot famille. Familia, dans la Rome antique, c’était l’entité d’un maître et de ses esclaves, esclaves familiers, domestiques (famuli). La famille marque donc d’abord une relation inégalitaire dans son étymologie même. Il y a d’un côté le maître des esclaves, avec droit de vie et de mort sur eux comme sur des moustiques, et de l’autre ses serviteurs sans droits. Pas de lien du sang dans cette famille-là, mais une autorité, tenue par le chef, le patron, qui est toujours un homme. Ce n’est que par extension que la familia a désigné tous ceux qui habitaient sous le même toit, donc aussi femme et enfants. Cette extension du champ lexical du mot n’en a pas dénaturé pas le sens : le pouvoir du propriétaire d’esclaves s’impose également et de la même façon à la femme et aux enfants jusqu’au droit de vie et de mort.

Cette vision autoritaire et hiérarchique de la famille, centrée autour du pater familias donne donc tout pouvoir à l’homme et aucun à la femme, encore moins si possible, aux enfants. Bien sûr, ce n’est pas une invention romaine, les récits des Grecs anciens, leurs gynécées et leur système politique en attestent. Chez les juifs et les chrétiens, le patriarcat trouve une justification encore plus ancienne : le couple originel. Voici le texte de Paul dans sa première lettre à son copain Timothée au sujet de l’organisation des premières communautés chrétiennes et de leur organisation. Cela vaudrait son pesant de cacahuètes si ça n’avait pas eu des conséquences funestes… Voici : « Je ne permets pas à la femme d’enseigner ou de prendre autorité sur l’homme. Elle doit garder le  silence » (dans une entière soumission, dit-il un peu plus haut). Pourquoi ? Parce que « Adam a été créé le premier, et Eve ensuite. Et ce n’est pas Adam qui s’est laissé tromper, mais c’est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l’ordre de Dieu. » Heureusement, Paul entrevoit une possibilité de salut pour la femme : « Cependant, dit-il, elle sera sauvée en ayant des enfants. » S’en suivent certaines conditions à ce sauvetage, dont je nous ferai grâce. D’habitude, j’aime bien Paul, mais je crains qu’ici, son fondamentalisme, c’est-à-dire son interprétation littérale des écritures, n’ait contribué au malheur de l’humanité. Un petit tour par l’Inde ou la Chine nous permettraient de constater que ces pays n’ont rien à nous envier sur ce point et qu’encore aujourd’hui, ils en souffrent dramatiquement.

silence » (dans une entière soumission, dit-il un peu plus haut). Pourquoi ? Parce que « Adam a été créé le premier, et Eve ensuite. Et ce n’est pas Adam qui s’est laissé tromper, mais c’est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l’ordre de Dieu. » Heureusement, Paul entrevoit une possibilité de salut pour la femme : « Cependant, dit-il, elle sera sauvée en ayant des enfants. » S’en suivent certaines conditions à ce sauvetage, dont je nous ferai grâce. D’habitude, j’aime bien Paul, mais je crains qu’ici, son fondamentalisme, c’est-à-dire son interprétation littérale des écritures, n’ait contribué au malheur de l’humanité. Un petit tour par l’Inde ou la Chine nous permettraient de constater que ces pays n’ont rien à nous envier sur ce point et qu’encore aujourd’hui, ils en souffrent dramatiquement.

Ce qu’on nomme patriarcat repose sur un dogme absolu et verrouillé : la supériorité irréfutable de l’homme, ‘chef’ de sa famille, sur la femme et les enfants. Avant d’aller plus loin, je tiens à présenter mes excuses préalables à tous les hommes qui ne se reconnaîtront pas dans cette description que brosse l’histoire. D’ailleurs, parmi les hommes de ma connaissance, aucun ne correspond à cette image patriarcale. Mais pendant longtemps, quand un homme écoutait sa femme, on disait que c’était elle ‘qui portait la culotte,’ et ce n’était pas un compliment. En effet, il était interdit aux femmes de porter autre chose qu’une robe – et de préférence un corset bien étouffant aussi. Le simple fait qu’elle portait un pantalon a été un argument à charge important contre Jeanne d’Arc. J’ai souri en apprenant que jusqu’à très récemment, une femme aurait dû demander avec certificat médical à l’appui, l’autorisation à monsieur le préfet de porter un pantalon. Heureusement, depuis… 2013, c’est fini.

un argument à charge important contre Jeanne d’Arc. J’ai souri en apprenant que jusqu’à très récemment, une femme aurait dû demander avec certificat médical à l’appui, l’autorisation à monsieur le préfet de porter un pantalon. Heureusement, depuis… 2013, c’est fini.

Donc, l’homme qui écoute sa femme, surtout si en plus il tient compte de ce qu’elle dit, n’est qu’un faible, un lâche, une risée. Au dix-neuvième siècle, Napoléon est allé au bout de cette idéologie en écrivant noir sur blanc : « L’enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. […] La femme est donnée à l’homme pour qu’elle lui fasse des enfants ; elle est sa propriété comme l’arbre à fruits est celle du jardinier (Napoléon, Mémorial de Sainte-Hélène). Bref, « La femme et ses entrailles sont la propriété de l’homme. » Vous apprécierez la rapide définition de la femme résumée ici, issue du Code civil ou code Napoléon. Napoléon conclut : « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. » En d’autres termes, la femme mariée est prisonnière de son mari. Elle n’a pas plus d’existence juridique qu’une débile mentale.

Tout était fait pour qu’elle passe de l’autorité de son père à celle de son mari et elle n’avait aucun droit même sur ses propres biens. D’ailleurs dans l’ancien régime, elle n’avait pas de part à l’héritage, c’était la dot qui le constituait. Il faudra attendre, tenez-vous bien, l’an 1965 pour que balbutient de réels allègements dans sa soumission familiale, parce que jusque là, nous étions encore sous l’application du code Napoléon. L’épouse sera enfin autorisée à gérer ses propres biens. Elle pourra choisir un travail et s’y rendre sans autorisation maritale, et même ouvrir un compte en banque à son nom. Ce dernier point est une révolution : auparavant, quand la femme gagnait de l’argent par son travail, elle devait le remettre, comme la mineure qu’elle restait jusqu’à sa mort, à son mari. Il n’échappe à personne que l’argent est le nerf de la guerre. Si c’est monsieur qui tient légalement les cordons de la bourse, madame n’a plus de liberté. Aucune marge. Le problème d’ailleurs de cette soumission financière n’est pas encore résolu partout en France et de nombreuses femmes et mères en détresse restent en couple parce qu’elles n’ont pas les moyens de vivre ailleurs. Il y a un domaine où le procédé par lequel l’homme s’approprie les revenus du travail des femmes porte un nom : c’est le proxénétisme, et c’est l’un des aspects de ces respectables familles de temps pas si anciens.

Niée sur le plan personnel, juridique, social, la femme n’a plus qu’à être mère et c’est une obligation. Oui, d’accord, mais c’est un ventre, c’est à dire qu’elle ne saurait non plus donner une éducation libre à ses enfants, puisque c’est le père qui détient toute l’autorité. Comme il peut envoyer sa femme en prison, il peut le faire pour ses enfants. La maison de redressement ou la prison, le couvent aussi. En cas de désaccord et même si son mari se trompe gravement à ses yeux, la mère n’a qu’une solution : se taire.

Aujourd’hui on s’inquiète à juste titre des violences conjugales et familiales, mais autrefois, c’était une affaire ordinaire. Le père mécontent n’avait qu’à battre femme et enfant. Le départ du Médecin malgré lui, de Molière, est une sordide situation. C’est la vengeance, par personne interposée, de Martine que son  mari bat comme plâtre, ainsi que leurs enfants. Comme elle n’a aucun moyen de se défendre par elle-même, elle dit qu’il est médecin mais qu’il n’en convient que sous les coups de bâton. La Fontaine, quand Perrette dans Perrette et le pot au lait, renverse son pot au lait, note sans commentaire qu’elle est « en grand danger d’être battue». Pour un pot de lait.

mari bat comme plâtre, ainsi que leurs enfants. Comme elle n’a aucun moyen de se défendre par elle-même, elle dit qu’il est médecin mais qu’il n’en convient que sous les coups de bâton. La Fontaine, quand Perrette dans Perrette et le pot au lait, renverse son pot au lait, note sans commentaire qu’elle est « en grand danger d’être battue». Pour un pot de lait.

Elle n’est pas non plus une amante libre de son corps au sein de son couple. Jusque dans son intimité, sa personne est niée. Elle est obligée d’avoir des rapports avec son mari, et le viol conjugal, ça ne peut pas exister puisque c’est remplacé par le devoir conjugal. Il y a donc seulement désobéissance de la femme. Devoir qui concerne uniquement les femmes, puisque le père de famille ne saurait être obligé à rien. De même, l’adultère est puni pour l’homme de quelques roupies, mais lui, il peut envoyer directement sa femme jusqu’à deux ans en maison de correction sans passer par la case justice. Il faudra attendre 1975 que la loi instaure la possibilité du divorce par consentement mutuel . C’est vraiment important parce que ça donne enfin à la femme la même importance qu’à l’homme dans le couple, et par suite, la même importance juridique.

Telle est la famille patriarcale, fondée sur la violence et l’inhumanité. Je ne dis pas que toutes les familles étaient des variations de l’enfer, et il y a eu de nombreuses familles harmonieuses, comme celle dont se souvient Marcel Pagnol par exemple, et bien d’autres. Heureusement, de très nombreux hommes n’ont jamais eu besoin d’une obligation légale pour respecter et aimer femme et enfants. En revanche, reconnaissons que ce système sans contre-pouvoir a permis toutes les dérives et toutes les exploitations, selon la personnalité des chefs de famille.

Telle est la famille patriarcale, fondée sur la violence et l’inhumanité. Je ne dis pas que toutes les familles étaient des variations de l’enfer, et il y a eu de nombreuses familles harmonieuses, comme celle dont se souvient Marcel Pagnol par exemple, et bien d’autres. Heureusement, de très nombreux hommes n’ont jamais eu besoin d’une obligation légale pour respecter et aimer femme et enfants. En revanche, reconnaissons que ce système sans contre-pouvoir a permis toutes les dérives et toutes les exploitations, selon la personnalité des chefs de famille.

Cette structure familiale a servi en plus de conditionnement dès le berceau au fonctionnement de toute la société. Le pouvoir royal en France était transmis d’homme à homme selon la loi salique et tout était préférable plutôt que de laisser ‘tomber le royaume en quenouille’. Tout : un bambin, un demeuré, un pervers, tout plutôt qu’une femme au pouvoir. La république n’a pas fait mieux, elle qui (exception faite de la toute récente Elisabeth Borne) a à peine réussi à placer pendant quelques mois une femme au poste de première ministre. C’était sous Mitterand, et c’était Edith Cresson. Le système religieux aussi était au mains des hommes, et on acceptait cela d’autant plus naturellement que la relation avec la famille était marquée jusque dans le vocabulaire. On doit parler encore aujourd’hui à son curé en lui disant ‘mon père’. Par conséquent, il était clair qu’on lui devait la même obéissance qu’à la maison on devait au paterfamilias. Pourtant, sur ce point, Jésus s’était montré particulièrement explicite en Mathieu 23 : « Et n’appelez personne sur la terre votre père; car vous n’avez qu’un seul père, celui qui est dans les cieux. » Je ne m’explique pas autrement que par une déviation politique, une captation de pouvoir, cette désobéissance au Christ de la part de son Église. Aujourd’hui encore, le pape reste bloqué sur le sujet des prêtres femmes, mais notons que les jeunes prêtres n’exigent plus que les vieilles dames les appellent mon père.

Edith Cresson. Le système religieux aussi était au mains des hommes, et on acceptait cela d’autant plus naturellement que la relation avec la famille était marquée jusque dans le vocabulaire. On doit parler encore aujourd’hui à son curé en lui disant ‘mon père’. Par conséquent, il était clair qu’on lui devait la même obéissance qu’à la maison on devait au paterfamilias. Pourtant, sur ce point, Jésus s’était montré particulièrement explicite en Mathieu 23 : « Et n’appelez personne sur la terre votre père; car vous n’avez qu’un seul père, celui qui est dans les cieux. » Je ne m’explique pas autrement que par une déviation politique, une captation de pouvoir, cette désobéissance au Christ de la part de son Église. Aujourd’hui encore, le pape reste bloqué sur le sujet des prêtres femmes, mais notons que les jeunes prêtres n’exigent plus que les vieilles dames les appellent mon père.

Donc résumons-nous, le modèle familial patriarcal est donc le modèle politique, social, religieux des hommes jaloux. Jaloux de quoi ? Jaloux de la supériorité biologique de la femme qui porte la vie dans son ventre. Pour revenir aux romains, ils sont allés très loin. Lorsqu’un enfant naissait, on le posait par terre devant le pater familias et si le père l’y laissait, on s’en débarrassait sans autre cérémonie… La spoliation maternelle était complète et immédiate. Chez nous, le mépris dont furent longtemps victimes la femme divorcée, la mère sans mari, l’enfant sans père pourrait bien trouver sa source dans la peur de l’homme jaloux de perdre le modèle familial qu’il avait créé lui-même et qui protégeait aussi son pouvoir au niveau politique et religieux. Aujourd’hui, les dénominations de ces situations ont changé d’autant que les divorces ont amené beaucoup de femmes à assumer seule le soin de leur enfant. Finie donc la stigmatisation de la fille-mère (que j’entendais encore quand j’étais petite) et du bâtard. On parle désormais de famille monoparentale, et ça s’applique aussi à la famille d’un père et son enfant.

Mais certains ont vu l’acharnement de la science à fabriquer des bébés en couveuse pendant neuf mois comme une nouvelle expression de cette jalousie de  certains hommes, cette obsession de la machine. Quand le fœtus pourra grandir en couveuse du début à la fin de sa gestation, la femme sera remplacée donc par une machine, elle n’aura biologiquement rien de plus que le ‘chef de famille’, elle sera juste physiologiquement plus faible. Un agent d’entretien suffira à contrôler l’amplitude de la musique classique et les températures affichées aux portes métalliques alignées dans des entrepôts de couveuses. Il n’y aura plus de mère naturelle, et ce sera nettement moins onéreux pour la société. Imaginez : plus de congés payés, de suivi individuel, d’examens médicaux, tout ce manque à gagner en temps de travail. Telle pourrait bien être l’apogée du patriarcat, la femme n’étant plus la gardienne de la vie. Il faudra être riche pour porter son enfant comme une vache son veau.

certains hommes, cette obsession de la machine. Quand le fœtus pourra grandir en couveuse du début à la fin de sa gestation, la femme sera remplacée donc par une machine, elle n’aura biologiquement rien de plus que le ‘chef de famille’, elle sera juste physiologiquement plus faible. Un agent d’entretien suffira à contrôler l’amplitude de la musique classique et les températures affichées aux portes métalliques alignées dans des entrepôts de couveuses. Il n’y aura plus de mère naturelle, et ce sera nettement moins onéreux pour la société. Imaginez : plus de congés payés, de suivi individuel, d’examens médicaux, tout ce manque à gagner en temps de travail. Telle pourrait bien être l’apogée du patriarcat, la femme n’étant plus la gardienne de la vie. Il faudra être riche pour porter son enfant comme une vache son veau.

D’ailleurs, si la famille prend naissance avec l’arrivée de l’enfant, son modèle de base vacille aujourd’hui d’une autre manière, et toujours à partir de la conception. Un vieux précepte juridique affirme mater semper certa est : on sait toujours clairement qui est la mère, eh bien, ce vieux précepte a fait son temps, du fait de la gestation pour autrui (GPA). Récemment, avec la guerre en Ukraine, la situation des mères porteuses, en tout cas dans ce pays, a été mieux connue. On en a vu pleurer et rester seules sur le tarmac des aéroports tandis que le bébé qu’elles avaient porté s’envolait au loin vers l’inconnu. On a vu des accouchements provoqués à sept mois pour rassurer les commanditaires qu’ils ne seraient pas frustrés de leur commande. On a vu des femmes enfermées dans des sous-sols et séparées de leur propre famille, de crainte non seulement des bombes, mais aussi de leur fuite avec la marchandise. On a vu des associations recueillir des petits bébés dont les parents biologiques ne voulaient plus, tout comptes faits. On a vu la détresse de ces mères obligées de vendre leur corps et d’accepter toutes sortes de contraintes y compris médicales pour une douzaine de milliers d’euros qu’elles envoyaient aussitôt à leur famille nécessiteuse. Cependant que la moindre de nos recherches sur le coût d’une GPA sur internet nous apprendra que la transaction se situe pour les parents inséminateurs dans une fourchette entre 50 000 – et ça, c’est une bonne affaire ! et 280 000 euros.

des associations recueillir des petits bébés dont les parents biologiques ne voulaient plus, tout comptes faits. On a vu la détresse de ces mères obligées de vendre leur corps et d’accepter toutes sortes de contraintes y compris médicales pour une douzaine de milliers d’euros qu’elles envoyaient aussitôt à leur famille nécessiteuse. Cependant que la moindre de nos recherches sur le coût d’une GPA sur internet nous apprendra que la transaction se situe pour les parents inséminateurs dans une fourchette entre 50 000 – et ça, c’est une bonne affaire ! et 280 000 euros.

On ne peut pas parler de la gestation des enfants et du rôle des mères sans aborder le sujet de l’avortement, que Simone Veil a permis chez nous en 1975. Eh bien, aux États Unis, vous savez que c’est remis en question : une fuite des informations de la Cour Suprême nous apprend qu’elle entend ces jours-ci supprimer complètement le droit à l’avortement. Plus d’une vingtaine d’états ont applaudi à deux mains, comme l’Alabama et le Mississipi, de grands états. . Et pendant que certains agissent ainsi, d’autres parlent au contraire de libérer l’avortement sans date limite de gestation. Qui pourrait prôner une chose pareille, me direz-vous ? Par exemple, l’Organisation Mondiale de la Santé. J’ai trouvé sur le site-même de l’OMS dans un article du 9 mars 22, un texte qui stipule que pour « favoriser l’avortement sécurisé » […] « les lignes directrices recommandent de supprimer… les limites quant au moment de la grossesse où l’avortement peut être pratiqué. » Autrement dit jusqu’à 9 mois. Eh oui, dixit l’organisation mondiale de la santé. La santé de qui ?

Et chez nous alors ? Qu’en est-il ? Selon une tribune du Figarovox du 13 août 2020 mais vous trouverez l’info assez facilement ailleurs aussi, cela s’est décidé dans la nuit du 31 juillet au 1er août. L’interruption médicale de grossesse ou IMG (différente de l’interruption volontaire de grossesse, ou IVG qui s’arrête à quatorze semaines ) a été ajoutée comme amendement à la loi bioéthique et elle a été votée. Il s’agit de rendre possible l’avortement jusqu’au  neuvième mois en cas de ‘détresse psycho-sociale’ de la mère. Pour la famille et pour le bébé, remarquons le caractère inquiétant de la dénomination de détresse psycho-sociale. Ce terme indéfini risque bien de pouvoir s’appliquer à beaucoup d’entre nous dans le présent et l’avenir tourmenté que nous traversons. Déjà en mars 2020, la préfecture de Paris a recensé en une semaine 36 % d’augmentation des violences familiales liées au confinement, et dans les pharmacies de l’Oise se déroule actuellement une information discrète à l’attention des femmes et des enfants en souffrance familiale et sans doute aussi en détresse psychosociale.

neuvième mois en cas de ‘détresse psycho-sociale’ de la mère. Pour la famille et pour le bébé, remarquons le caractère inquiétant de la dénomination de détresse psycho-sociale. Ce terme indéfini risque bien de pouvoir s’appliquer à beaucoup d’entre nous dans le présent et l’avenir tourmenté que nous traversons. Déjà en mars 2020, la préfecture de Paris a recensé en une semaine 36 % d’augmentation des violences familiales liées au confinement, et dans les pharmacies de l’Oise se déroule actuellement une information discrète à l’attention des femmes et des enfants en souffrance familiale et sans doute aussi en détresse psychosociale.

Si un embryon de neuf mois est avorté, comment appeler cela ? Un embryon de cet âge n’est plus un embryon. C’est un bébé. Puisqu’il faut nommer un chat un chat, cet avortement thérapeutique et bioéthique est un infanticide. C’est même bien pire que l’infanticide malheureux de la mère aux abois qui noyait son nouveau-né avant d’être renvoyée, parce que dans les circonstances actuelles d’accouchement, le bébé est disponible pour la science. Pour la constitution de vaccins, de médicaments et de crèmes de beauté, pour des élixirs de jouvence. Pour la vente à l’adoption, pour d’autres pratiques inavouables aussi peut-être. Je ne dis pas que tous les bébés dans cette situation vivront cela bien sûr, ce serait faire insulte à l’intégrité et au dévouement des médecins dans leur ensemble, et sans doute à l’esprit de la loi. Mais si certains le décidaient, attirés par le profit, le bébé qu’on déclarera avorté sera sans aucune protection et sans aucune existence juridique, sans famille.

On voit bien a contrario combien elle est précieuse, lieu de vie et de protection quand elle est normale. D’ailleurs les humains ne sont pas les seuls à vivre en famille. Au niveau de l’entente des couples, laissons de côté les mères célibataires par principe, comme ces mantes religieuses qui font leurs délices du mâle tout entier. Reconnaissons plutôt la fidélité des tourterelles ou des cygnes, des canidés et des ours par exemple. Au sujet de la procréation, laissons de côté les familles de tortues dont ni père ni mère ne se soucient de la progéniture et voyons les autres. Déjà, chez les mammifères, le lien maman-bébé  est primordial puisque sans l’allaitement maternel, le petit mourrait. Sans becquée mourront aussi les oisillons, mais dans ce cas, la nature permet au papa de partager la tâche de nourrir les petits. Ensuite, la meute, la hure sont des modèles familiaux qui offrent protection aux plus jeunes tant qu’ils en ont besoin, modèles guère éloignés de nos propres familles. Le souci du plus faible et l’adoption de l’orphelin, même de race différente, ne sont pas non plus une invention des hommes. Demandons à Moogli ou à Romulus et Rémus adoptés par une louve.

est primordial puisque sans l’allaitement maternel, le petit mourrait. Sans becquée mourront aussi les oisillons, mais dans ce cas, la nature permet au papa de partager la tâche de nourrir les petits. Ensuite, la meute, la hure sont des modèles familiaux qui offrent protection aux plus jeunes tant qu’ils en ont besoin, modèles guère éloignés de nos propres familles. Le souci du plus faible et l’adoption de l’orphelin, même de race différente, ne sont pas non plus une invention des hommes. Demandons à Moogli ou à Romulus et Rémus adoptés par une louve.

La famille est donc la structure de base naturelle de la survie de l’espèce. Quand elle est équilibrée, elle est le cadre de l’épanouissement de chacun, l’expérimentation de l’amour et de l’amitié, le lieu du rire et de la solidarité. Ce qui se vit dans le couple, de respect et d’attention, se vit aussi avec les enfants. Une légende sioux raconte que deux jeunes amants se rendirent chez le chaman du village pour savoir comment vivre l’amour éternel. Celui-ci leur enjoignit d’aller chacun capturer un oiseau dans la montagne : un faucon et un aigle. Lorsqu’ils revinrent devant le vieil homme, ils durent sur son ordre les attacher par une patte et les laisser partir. Mais bien sûr, l’envol fut impossible et bientôt, entravés l’un par l’autre, les oiseaux commencèrent à se battre. Le conte, la parabole, finit ainsi : « Si vous souhaitez que votre amour perdure, volez ensemble, très haut dans le ciel, mais jamais ne vous attachez, jamais ne vous attachez l’un à l’autre. Car le véritable amour unit mais n’emprisonne pas. » La direction est donnée, c’est vers le haut. La condition aussi. Pas si facile…

Le non attachement est déjà difficile en soi, mais lorsque l’attachement est amoureux c’est encore plus difficile car les liens sont des liens d’amour justement, si bien qu’on ne les identifie pas forcément comme des liens, et parfois même on n’en a pas du tout conscience. On ne se rend pas compte qu’on a des attentes qui peuvent devenir des exigences et qu’insensiblement, chaque partenaire impose des conditions à l’autre, qui l’empêchent bientôt d’être lui-même. La cage, pour être dorée, n’en est pas moins une cage. On retrouve exactement cela dans les relations des parents avec les enfants, et parfois dans la fratrie. Bien sûr, les parents dans leur éducation donnent des règles, ils ont des attentes et même des exigences, et je ne parle pas ici de ce qui se passe de façon normale quand on ‘élève’ un enfant, au sens littéral du terme. Mais il arrive que par attachement ou par les conditionnements que nous avons d’abord intégrés nous-mêmes, ces règles deviennent des moules. L’enfant devient lui aussi comme un aigle entravé. S’il n’est pas à l’aise dans le moule, il est malheureux de ne pas donner satisfaction à sa famille, il se dénature et sa famille est également frustrée dans son attente. Et voici les tensions.

si bien qu’on ne les identifie pas forcément comme des liens, et parfois même on n’en a pas du tout conscience. On ne se rend pas compte qu’on a des attentes qui peuvent devenir des exigences et qu’insensiblement, chaque partenaire impose des conditions à l’autre, qui l’empêchent bientôt d’être lui-même. La cage, pour être dorée, n’en est pas moins une cage. On retrouve exactement cela dans les relations des parents avec les enfants, et parfois dans la fratrie. Bien sûr, les parents dans leur éducation donnent des règles, ils ont des attentes et même des exigences, et je ne parle pas ici de ce qui se passe de façon normale quand on ‘élève’ un enfant, au sens littéral du terme. Mais il arrive que par attachement ou par les conditionnements que nous avons d’abord intégrés nous-mêmes, ces règles deviennent des moules. L’enfant devient lui aussi comme un aigle entravé. S’il n’est pas à l’aise dans le moule, il est malheureux de ne pas donner satisfaction à sa famille, il se dénature et sa famille est également frustrée dans son attente. Et voici les tensions.

Le conte du vilain petit canard en est une illustration. Quels que soient ses efforts, le cygne jamais ne deviendra canard et si l’eau ne lui révèle pas sa véritable nature, il ne sera personne, ni canard ni cygne, seulement victime de la vie. J’ai rencontré plusieurs personnes qui souffraient de s’être sentis des vilains petits canards, à tort ou à raison. Tant qu’on a pas rencontré son reflet dans l’eau pure, on peut rester dans le moule ou se situer en réaction, mais la référence aux conditionnements est toujours là et l’insécurité de ne pas avoir été aimé pour ce que nous étions, aimés d’un amour sans condition se propage d’âge en âge.

J’aime bien l’histoire de ce petit canard car outre la question fondamentale de l’amour gratuit, elle pose le problème de l’inné et de l’acquis, autrement dit de  l’héritage génétique et de l’éducation. On rencontre des familles de garagistes de père en fils, ou d’intellos, de militants, d’alcooliques. Est-ce une affaire d’éducation, qu’elle soit volontaire ou simplement donnée par l’exemple ? Est-ce une affaire de prédestination héritée ? La vie est un long fleuve tranquille interroge joyeusement cette question avec la rencontre choc des Groseille et des Duquesnoy.

l’héritage génétique et de l’éducation. On rencontre des familles de garagistes de père en fils, ou d’intellos, de militants, d’alcooliques. Est-ce une affaire d’éducation, qu’elle soit volontaire ou simplement donnée par l’exemple ? Est-ce une affaire de prédestination héritée ? La vie est un long fleuve tranquille interroge joyeusement cette question avec la rencontre choc des Groseille et des Duquesnoy.

Avant cela, le philosophe Locke, ou Emile Zola, avaient montré la toute puissance de l’éducation et du milieu social comme un déterminisme qui a amené au 20ème siècle Mao à inventer la révolution culturelle. En changeant l’éducation, on change le monde. En rééduquant le bourgeois, on changera la Chine. Il s’agissait ici de ré-éduquer des familles entières avec les méthodes que l’on sait, en transplantant aussi les enfants dans des familles mieux adaptées au modèle maoïste afin de les rééduquer aussi dès le plus jeune âge. J’ai lu un article indiquant qu’aujourd’hui même et toujours en Chine, cela existe encore. Les pays latins n’ont rien à juger, cette pratique ayant eu cours sous Franco, et puis pendant des décennies au Chili, sans parler de l’Argentine aux courageuses grands-mères.

D’une façon positive, cette confiance dans le pouvoir de l’éducation a mené en France à l’Instruction Publique et aujourd’hui aux nouvelles méthodes de parentalité positive qui fleurissent, incarnées par exemple par l’école Montessori, Isabelle Filliozat, ou Papa Positive qui a choisi ce féminin après le mot papa pour autoriser les pères à laisser s’exprimer leur partie féminine sans honte. Car une fois que l’enfant est né avec son capital génétique et énergétique familial, tout reste à faire, et pas seulement à l’école. Heureusement, aujourd’hui, les informations pour une nouvelle éducation, les trouvailles de toutes sortes pour le bonheur de la famille fleurissent sur les réseaux sociaux comme dans les librairies et de mille autres façons.

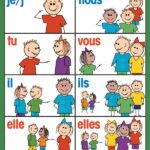

Quel que soit son modèle, épanouissant ou destructeur, la famille est la structure de base dans laquelle s’épanouissent ce que Ramana Maharshi nomme les pronoms personnels. A la naissance, nous sommes juste vivants, sans notion de personne, ni du je, ni du tu, ni des autres. Maman continue à faire partie de nous comme lorsque dans son ventre nous faisions partie d’elle, et nous vivons dans l’unité de l’innocence. Mais pour les autres membres de la famille, nous représentons une nouvelle entité. Nous avons un prénom et à force, nous comprenons qu’il correspond à notre corps, à notre « Je », si vous préférez. Au début, les bébés ont du mal à entrer dans cette identification, ils parlent d’eux à la troisième personne en se donnant leur prénom, de la même façon qu’ils nomment aussi les autres. Ils ne semble pas y avoir encore de préséance de l’idée d’un moi. Cela n’empêche pas l’expression des besoins essentiels : boire, manger, éliminer, jouer, et des câlins, mais ce n’est pas « quelqu’un » qui les ressent, ou alors quelqu’un au même rang que les autres ‘quelqu’un’ de rencontre. Mon petit fils que ses parents félicitaient pour sa vigueur physique parce qu’il s’était amusé à soulever son tricycle tout seul, leur confirma simplement : « Costaud Nono », en exhibant ses biceps. Mais sa conscience n’était pas déjà entièrement enfermée dans ce Nono costaud qu’il dénommait. Il faut attendre l’intégration de l’idée du Je et sa bonne manipulation dans le langage pour que peu à peu la conscience découvre ce qui en découle : la fragmentation de la réalité en personnes distinctes et la place de ce ‘je’ dans cette nouvelle façon de percevoir.

Ensuite, l’enfant sera comme nous : il ira jusqu’à l’identification complète de sa conscience à ce site qui dit ‘je’ et toute sa vie, c’est ce qui l’intéressera le plus.  Quand il était petit, l’un de mes petits-fils ramenait les escargots près des flaques ou déplaçait une jolie feuille morte pour que les passants l’épargnent. Maintenant, il n’y pense plus. Il est pourtant le même gentil petit garçon. Sa notion du « Je » s’est simplement rétrécie à son corps et à son histoire, comme il nous est arrivé à nous tous aussi.

Quand il était petit, l’un de mes petits-fils ramenait les escargots près des flaques ou déplaçait une jolie feuille morte pour que les passants l’épargnent. Maintenant, il n’y pense plus. Il est pourtant le même gentil petit garçon. Sa notion du « Je » s’est simplement rétrécie à son corps et à son histoire, comme il nous est arrivé à nous tous aussi.

C’est cela que les bouddhistes nomment l’ignorance, cause principale de la souffrance. L’ignorance, c’est ce rétrécissement mensonger de notre être alors que, dans notre véritable nature, nous sommes la totalité de la conscience universelle. La souffrance, parce qu’avec l’apprentissage du je dans la famille commence celui de la séparation : s’il y a un Je, il y a les autres et toutes sortes de relations possibles entre séparés. C’est là que survient l’usage des autres pronoms personnels. Je profite de mentionner ces pronoms pour adresser mes excuses cette fois au genre féminin tout entier. J’utiliserai le masculin au sein duquel la langue française a escamoté le féminin. Le ‘il point elle’, sur une longue distance, c’était intenable !

Donc commençons par laisser de côté le ‘il/elle’ (allez, juste une fois!) au singulier et au pluriel, qui correspond à l’inconnu, donc à l’indifférent. C’est ce qui est hors préoccupations du bébé, hors de son champ de conscience. Dans la famille, on rencontre d’abord le Tu. Cet autre que soi auquel on dit oui ou non,  surtout non d’ailleurs pour tester les contours de ce Je qu’on découvre vers deux ou trois ans. Selon les familles, la coexistence du Je et du Tu est harmonieuse ou non. La palette des teintes s’étend du pétillement joyeux de la lumière jusqu’au noir profond de la souffrance indicible. Mais dans tous les cas, c’est le Nous qui s’expérimente.

surtout non d’ailleurs pour tester les contours de ce Je qu’on découvre vers deux ou trois ans. Selon les familles, la coexistence du Je et du Tu est harmonieuse ou non. La palette des teintes s’étend du pétillement joyeux de la lumière jusqu’au noir profond de la souffrance indicible. Mais dans tous les cas, c’est le Nous qui s’expérimente.

Le nous, c’est l’inclusion d’un Je dans une unité plurielle, ce moi+toi+toi = un groupe dont je fais partie. C’est normalement le cocon, la sécurité, fût-elle au prix du conditionnement et du moulage imposé. Notre perception du pronom Nous commence par la famille et comme en abyme, on le retrouve dans toute la société : l’école, le quartier, le pays, et la terre entière : tout est interdépendant. Si nous avons appris la justesse du Nous, si nous y sommes en sécurité, le Il de l’inconnu, du séparé, de l’indifférent, sera intégré dans l’unité de l’amour, en une sorte de grand Nous en bonne santé. Dans les autres cas, ce Nous fonctionne comme une exportation du ‘Moi je’ vers une nouvelle entité légèrement plus grosse que l’entité personnelle, mais confrontée aux mêmes difficultés. Ce modèle hypertrophié se réplique, se duplique lui aussi comme des ondes s’étendent. C’est le clan, la bande, l’entreprise, le parti, les groupes industriels, les intérêts nationaux et j’en passe. Et il me semble que c’est ce modèle qui prédomine encore.

En effet, la sensation d’appartenir librement à une unité formée par des gens libres, comme ces oiseaux aux ailes déployées, ça ne va pas de soi. Dès qu’on a  conscience d’être quelqu’un et qu’on y accorde de l’importance, il y a territoire et donc partage de territoire. Plus le territoire est petit, plus la question est cruciale. Et comme le territoire familial est petit, cela explique la plupart des divisions et déchirements familiaux, et aussi la guerre. Du coup, si on a décidé l’harmonie, le frottement du Je et du Tu est une une occasion facilement renouvelée de travailler sur soi, et une promesse de progression personnelle, et même de progression mutuelle. Alors la famille est le lieu du soutien, des joies partagées, des projets communs, en un mot, un bel élément du plaisir de vivre autant que de l’évolution individuelle qui lui aussi pourra s’exporter et s’agrandir comme les ondes quand on jette un caillou dans l’eau.

conscience d’être quelqu’un et qu’on y accorde de l’importance, il y a territoire et donc partage de territoire. Plus le territoire est petit, plus la question est cruciale. Et comme le territoire familial est petit, cela explique la plupart des divisions et déchirements familiaux, et aussi la guerre. Du coup, si on a décidé l’harmonie, le frottement du Je et du Tu est une une occasion facilement renouvelée de travailler sur soi, et une promesse de progression personnelle, et même de progression mutuelle. Alors la famille est le lieu du soutien, des joies partagées, des projets communs, en un mot, un bel élément du plaisir de vivre autant que de l’évolution individuelle qui lui aussi pourra s’exporter et s’agrandir comme les ondes quand on jette un caillou dans l’eau.

Reconnaissons qu’en effet, une famille idyllique pendant des lustres sans haut ni bas, ça n’existe pas. Dans une famille comme ailleurs, rien n’est figé, rien n’est permanent. Comme le chantait Brassens, « rien n’est jamais acquis à l’homme. » Nulle harmonie n’est définitive puisqu’on ne peut éviter les changements. Dans un groupe de personnes aussi proches, toute modification va impacter tout le monde et demande à ceux qui en sont capables la vigilance de l’équilibre. Un peu comme dans un métro ‘au freinage puissant’ selon la RATP (comprenez freinage brutal), on ne peut s’endormir sans risque. Voici une promotion, un mariage, un permis de conduire, un bébé, un déménagement, une maladie, un deuil, autant d’impacts sur le groupe. Les adaptations sont plus ou moins importantes et plus ou moins faciles selon la nature des changements, mais toutes elles réclament notre attention.

De quelle façon allons-nous rétablir l’équilibre si nous l’avons perdu ? Si les modifications ne sont pas uniquement positives pour tous, si ça tangue, saurons-nous préserver le groupe quelle que soit la forme qu’il prend, nous garder de la dévalorisation comme de la surévaluation, du rôle de victime, de sauveur, de bourreau ? De la culpabilité, de la rancune et de la manipulation ? Répondrons-nous aux autres et à la situation avec amour ? Avec la puissance du pardon ? Avec patience ? Avec le sens du juste espace ? La famille, quand on veut jouer le jeu du pronom ‘Nous’, propose quelques parties un peu longues et même pénibles, des parties tuent-l’amour.

Et quand l’huile lumineuse de l’amour disparaît, ça grince. Le Nous se divise et explose. Dès la Genèse, la première génération née d’Eve connaît le fratricide :  Caïn tue Abel, et voilà, c’est fait. Le Tu s’éloigne tellement de notre cœur qu’il devient Il. On peut le tuer celui-là, ou alors souvent il s’en va. Même s’il reste, on ne se connaît plus, on ne se reconnaît plus. On lutte. Complètement oublieux de notre expérience première de l’unité de la vie, l’idée qu’en se battant contre autrui on se bat contre nous nous a désertés depuis longtemps. On croit l’inverse, même. D’ailleurs, si vivre en unités séparées est la norme, alors la famille à commencer par le couple, c’est presque contre nature, comme l’illustre actuellement le nombre élevé de séparations et de divorces. On ne compte plus les films et les pièces de théâtre dans lesquels un rassemblement familial tourne au vinaigre et révèle des dysfonctionnements insoupçonnables a priori. Prise de pouvoir, abus, indifférence, et puis cet attachement et ces attentes que le vieil indien a mis en scène. Autant de liens, de conditionnements, autant de sources de souffrance.

Caïn tue Abel, et voilà, c’est fait. Le Tu s’éloigne tellement de notre cœur qu’il devient Il. On peut le tuer celui-là, ou alors souvent il s’en va. Même s’il reste, on ne se connaît plus, on ne se reconnaît plus. On lutte. Complètement oublieux de notre expérience première de l’unité de la vie, l’idée qu’en se battant contre autrui on se bat contre nous nous a désertés depuis longtemps. On croit l’inverse, même. D’ailleurs, si vivre en unités séparées est la norme, alors la famille à commencer par le couple, c’est presque contre nature, comme l’illustre actuellement le nombre élevé de séparations et de divorces. On ne compte plus les films et les pièces de théâtre dans lesquels un rassemblement familial tourne au vinaigre et révèle des dysfonctionnements insoupçonnables a priori. Prise de pouvoir, abus, indifférence, et puis cet attachement et ces attentes que le vieil indien a mis en scène. Autant de liens, de conditionnements, autant de sources de souffrance.

Voir ces liens, ces conditionnements familiaux et les dénouer devient une priorité quand on a compris leurs conséquences néfastes, conséquences auxquelles le temps qui passe change peu de choses. Je me souviens d’une de mes élèves au collège qui fondit en larmes quand je lui rendis un 17/20. “Pourquoi tu pleures ? demandai-je. C’est très bien 17 !

– Ma maman, elle m’a dit qu’elle voulait un 20.”

Si l’enfant en pleure, c’est qu’elle pense que l’amour de sa mère est conditionné à son résultat. Ensuite toute sa vie, ne croira-t-elle pas devoir acheter l’amour d’autrui et le sien aussi par l’excellence ? A contrario, plus le travail de dégagement des liens et des attentes avance, plus le bonheur se dépl oie. La liberté remplace peu à peu les entraves, la vérité des relations remplace les masques qu’on s’impose pour plaire et donc la détente remplace de plus en plus le qui vive. Et puis, ce travail d’intégrité personnelle aura aussi des répercussions extérieures : si on repense le Je, le Nous évoluera forcément tant soit peu. Et quand un Nous évolue, il fait insensiblement bouger tout ce qui est en relation avec lui. Ne sous-estimons donc pas l’importance de notre engagement personnel. Qui sait quelles conséquences ont le battement des ailes d’un papillon dans le Pacifique ?

oie. La liberté remplace peu à peu les entraves, la vérité des relations remplace les masques qu’on s’impose pour plaire et donc la détente remplace de plus en plus le qui vive. Et puis, ce travail d’intégrité personnelle aura aussi des répercussions extérieures : si on repense le Je, le Nous évoluera forcément tant soit peu. Et quand un Nous évolue, il fait insensiblement bouger tout ce qui est en relation avec lui. Ne sous-estimons donc pas l’importance de notre engagement personnel. Qui sait quelles conséquences ont le battement des ailes d’un papillon dans le Pacifique ?

Mais comment nous y prendre pour assainir la situation ? En nous recentrant, en entraînant notre lucidité par une vision neutre et défocalisée, en cherchant à nous débarrasser de la chambre d’écho de nos émotions négatives, en cultivant une sagesse bienveillante et joyeuse pour tous, sans nous en exclure. Vaste programme et parfois difficile… En cas de tensions visibles, cela exige que nous retournions vers nous pour notre propre transformation l’énergie qu’on dépensait contre autrui, voire contre notre personne pour survivre dans de telles conditions. Donc cherchons premièrement à voir les liens dont nous avons ficelé les autres, et deuxièmement décidons de les dissoudre ou dénouer. Ainsi nous rendons  leur espace aux autres, et ça nous rend le nôtre du même coup puisque nous sommes attachés de l’autre côté. Par exemple, si nous avons fait peser sur tata Jacqueline l’interdiction de s’absenter à nos repas d’anniversaire, comment réagirons-nous le jour où nous serons invités à la fête de nos rêves le jour de son anniversaire à elle ? Devrons-nous nous punir et nous priver ? Ou la blesser par le mépris de ses propres efforts ? Pas d’exigence, pas d’attente et l’accueil de ce qui vient, ne serait-ce pas plus agréable et plus léger ?

leur espace aux autres, et ça nous rend le nôtre du même coup puisque nous sommes attachés de l’autre côté. Par exemple, si nous avons fait peser sur tata Jacqueline l’interdiction de s’absenter à nos repas d’anniversaire, comment réagirons-nous le jour où nous serons invités à la fête de nos rêves le jour de son anniversaire à elle ? Devrons-nous nous punir et nous priver ? Ou la blesser par le mépris de ses propres efforts ? Pas d’exigence, pas d’attente et l’accueil de ce qui vient, ne serait-ce pas plus agréable et plus léger ?

Peut-être découvrirons-nous au cours de cette enquête les liens dont les autres nous ont entortillés, et que c’est à nous de nous en libérer. Si l’attacheur ne défait pas le nœud, s’il est mort par exemple ou s’il n’a aucune conscience des choses, l’attaché a le droit, le devoir intérieur aussi, de s’en charger. C’est parfois extrêmement difficile et long car nous ne sommes pas les premiers de nos lignées à avoir connu les dysfonctionnements dont nous souffrons. Dans ce cas, notre libération peut s’avérer un travail de titan : il revient à libérer des générations et des générations d’ancêtres entravés des mêmes chaînes que nous. Mais j’ai remarqué la vérité de ce verset des Chroniques 2, que ce combat n’est pas le nôtre. A nous revient la responsabilité de la décision, l’intention sincère et la vigilance, la demande à l’invisible et la persévérance. Mais le combat, il est pour ce pouvoir qui nous dépasse, la conscience qu’ici on appelle Dieu. « Ne craignez point, dit le prophète, et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude ; car ce ne sera pas à vous de conduire cette guerre, mais à Dieu. » Quand on a commencé, on rencontre des aides visibles et invisible, en tout cas c’est mon expérience.

Ensuite, que cette libération prenne la forme d’un détachement physique ou simplement intérieur, ça importe peu. Nous sommes de plus en plus libres,  aimants et conscients. Le fruit de ce travail en effet est la souplesse, l’érosion de l’égo, l’ouverture à l’amour universel jusqu’à ce que nous nous aimions nous-mêmes sans aucune réserve, et jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien qui nous dérange dans la liberté de l’autre, conjoint ou enfant, quel que soit son âge et dût-il nous quitter. De plus cette leçon apprise dans la famille libère aussi toutes nos autres relations et nous évitera de causer de nouveaux grabuges. Réparer, c’est bien. Ne pas casser, c’est mieux. Mais sera-ce complètement possible ? Qu’en disent les sagesses anciennes ?

aimants et conscients. Le fruit de ce travail en effet est la souplesse, l’érosion de l’égo, l’ouverture à l’amour universel jusqu’à ce que nous nous aimions nous-mêmes sans aucune réserve, et jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien qui nous dérange dans la liberté de l’autre, conjoint ou enfant, quel que soit son âge et dût-il nous quitter. De plus cette leçon apprise dans la famille libère aussi toutes nos autres relations et nous évitera de causer de nouveaux grabuges. Réparer, c’est bien. Ne pas casser, c’est mieux. Mais sera-ce complètement possible ? Qu’en disent les sagesses anciennes ?

Puisque nous sommes en terre chrétienne, j’ai regardé du côté des évangiles. Jésus a-t-il eu des problèmes familiaux ? Comment se sont-ils réglés ? Eh bien oui, il en a eu. Déjà, la Sainte Famille est une sorte de famille recomposée : Jésus n’est pas le fils de son père Joseph, même si les gens croient le contraire, mais celui du Saint Esprit. Ensuite, à douze ans, il fit une fugue qui laissa sa famille affolée. Quand elle retrouva Jésus plusieurs jours après – au temple, sa mère lui adressa un reproche, genre tu aurais quand même pu nous prévenir. J’aurais fait pareil. Eh bien, elle s’est fait recadrer pour le même motif que celui que j’ai trouvé dans un autre épisode de tension familiale et que voici : son Père.

C’était à un moment où Jésus était si occupé à l’exercice de la compassion que ni lui ni ses amis n’avaient plus même le temps de manger. Les membres de sa famille finirent par décider de mettre un terme à cette situation et de l’emmener d’autorité pour qu’il se repose. Ils disaient selon Marc qu’il était devenu fou, qu’il avait perdu la tête. On lit la suite chez Luc. Imaginons-les devant la porte. Il y a tant de monde qu’ils ne peuvent pas entrer. Ils repèrent enfin quelqu’un de leur connaissance, ils lui signalent qu’ils sont là, qu’il faut le dire au fils. L’autre fait la commission. « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais Jésus ne se dérange pas pour eux, il ne reconnaît ni leur autorité, ni leur présence… Selon Mathieu, il interroge seulement à ce sujet les gens massés autour de lui : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » D’un seul geste, il balaye la famille de sang. Devant le silence embarrassé qui a dû suivre, il déclare : « Voyez, ma mère et mes frères sont ici. » Ce n’est pas gentil.

Et pourquoi ce déni ? Marie et Joseph ont pu être tout, sauf maltraitants. N’était-il donc pas un peu cavalier, voire ingrat, de les laisser dehors après un long trajet ? Il fallait une raison supérieure à cette goujaterie et Jésus la donne dans la phrase qui suit: « Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il est mon frère, ma sœur ou ma mère ». Pour comprendre le modèle familial qui nous est proposé, il faut nous arrêter un peu. A sa famille de la chair, Jésus substitue une autre famille qu’il dit seule vraie, celle qui explique en quoi il n’est pas le fils de Joseph et aussi sa présence au temple lors de ses douze ans, pour être “aux affaires de son Père”. Cette véritable famille est la famille céleste des enfants du Père, celui qui est dans les cieux.

Ces cieux ne sont pas comme le dernier étage du building réservé au big boss sans souci des subalternes, des inférieurs aux étages d’en dessous, mais plutôt selon Annick de Souzenelle, une masse d’énergie, lumière et onde (l’étymologie du mot hébreu ramène au mot qui désigne l’eau) de l’information divine, aussi intérieure qu’elle est partout universellement. Cette masse humide forme un écho à ce qu’on appelle « la source ». Les cieux, ça désigne donc ce qui  n’est pas la matière mais l’information avant la matière. Vacuité, disent les bouddhistes. Cette antériorité de l’énergie sur la matière et le fait que le Christ est dedans, « Je suis dans le Père et le Père est en moi », c’est ça qui prend le nom de père. La physique quantique aujourd’hui permet de mieux comprendre que l’intérieur soit comme l’extérieur : le vide est partout puisqu’il est dans chaque atome et que nous sommes atomiques. Du coup, si Jésus dit mon père, nous pouvons le dire aussi.

n’est pas la matière mais l’information avant la matière. Vacuité, disent les bouddhistes. Cette antériorité de l’énergie sur la matière et le fait que le Christ est dedans, « Je suis dans le Père et le Père est en moi », c’est ça qui prend le nom de père. La physique quantique aujourd’hui permet de mieux comprendre que l’intérieur soit comme l’extérieur : le vide est partout puisqu’il est dans chaque atome et que nous sommes atomiques. Du coup, si Jésus dit mon père, nous pouvons le dire aussi.

Cela fait de nous non seulement les réceptacles du pouvoir inconcevable du père, mais des frères et sœurs en énergie. Et comme il n’y a qu’un seul père, nous sommes tous de la même famille. Les implications de ce changement d’échelle de la vie familiale ne sont toujours pas arrivées à nos neurones. Il n’y a qu’à voir l’état de notre planète.

C’est qu’il y a une condition. Il y a une condition pour devenir conscients de notre parenté et du trésor qu’elle constitue : faire la volonté du Père. C’est cela qui ouvre la porte. La volonté du père, voilà encore un autre mystère, mais si on regarde l’équilibre écologique de la terre et l’équilibre biologique de notre corps, on peut en avoir une idée : il s’agit d’intelligence, d’unité, de vie et de beauté. Développer notre conscience et intelligence doit faire partie du programme. S’engager au service des autres dans une vie d’amour pour transformer le Il-Elle-Eux en Nous et l’étranger en frère, l’étrangère en sœur ou en mère est aussi certainement une façon de faire cette volonté. Mais ça ne suffira pas. Car pour que les membres d’une même famille se reconnaissent comme tels, il faut qu’ils connaissent leurs parents et qu’ils partagent la certitude qu’ils ont la même parentèle. Ils doivent donc la connaître. Pour connaître notre père qui est aux cieux, il va falloir aller lui rendre visite, le rencontrer. D’ailleurs, cela aussi doit être accomplir la volonté du père car tous les parents aiment voir leurs enfants !

Mais comment aller « dans les cieux », c’est-à dire dans ce qui n’a pas de forme que les bouddhistes nomment vacuité ? Et où est-ce ? « Au milieu de nous» dit Jésus chez Mathieu. A l’intérieur, au milieu, lieu de la voie directe, disent les Tibétains. Selon Bouddha, le voile de l’ignorance a épaissi jusqu’à occulter complètement notre unique filiation de lumière et d’amour. Nous vivons dans l’oubli de notre  origine. Mais si nous prenons le temps d’aller vers l’intérieur, d’ouvrir notre conscience à la vacuité en nous, de prier et méditer, nous allons vers la lumière de notre cœur. Un jour (mais quand?) le voile de l’oubli se déchirera comme le voile du temple lors de la crucifixion, notons que les religions se rejoignent. Nous connaîtrons non seulement notre père, mais que nous sommes Un avec lui dans une fusion qu’aucune famille humaine ne peut offrir.

origine. Mais si nous prenons le temps d’aller vers l’intérieur, d’ouvrir notre conscience à la vacuité en nous, de prier et méditer, nous allons vers la lumière de notre cœur. Un jour (mais quand?) le voile de l’oubli se déchirera comme le voile du temple lors de la crucifixion, notons que les religions se rejoignent. Nous connaîtrons non seulement notre père, mais que nous sommes Un avec lui dans une fusion qu’aucune famille humaine ne peut offrir.

C’est la promesse de toutes les traditions. Aucun père terrestre ne refuse d’accéder à la demande de son enfant si elle est sensée, le père céleste non plus. Si on demande à le rencontrer, on découvrira la vacuité, la vérité : notre véritable parenté avec le sans forme : amour, sagesse, vibration. Cela s’appelle l’éveil, l’illumination, la réalisation, l’état de Christ ou Bouddha, c’est la fin de la souffrance. L’éveillé entre dans une perception tout à fait nouvelle et différente de la famille. Pourtant, les familles terrestres des réalisés ne sont pas pulvérisées et l’éveillé ne meurt pas ni sa famille. Il vit dans sa double nature corporelle et spirituelle et aime ses deux familles, sa famille de sang ou de cœur et la famille de tout l’univers parce qu’il connaît que ces familles ne font qu’un : tout est Un, surgi de la même source dans la diversité. L’énergie sans forme est au milieu de chacun des membres de sa famille terrestre et partout. Elle était avant les naissances, elle demeure après les décès qui surviennent, elle est. Alors, l’éveillé baigne les siens (mais désormais, tous sont les siens) et il les baigne dans la félicité, ananda disent les Indiens. Et pour reprendre Bouddha, il baigne ce qui est conditionné dans ce qui est sans condition, il baigne ce qui est dans le temps dans ce qui est sans le temps, ce qui est dans l’espace dans ce qui est sans la forme. Il baigne le fini dans l’infini, le mélangé dans le sans mélange, le né dans ce qui n’est pas né. Un bain de jouvence et d’amour, une seule famille.